王亚韡课题组在水固界面碰撞诱导产生超氧自由基的研究取得新进展

中国科学院生态环境研究中心环境化学与环境毒理全国重点实验室王亚韡课题组在Angewandte Chemie International Edition期刊发表题为《Unexpected Spontaneous Generation of Superoxide Radicals: Water-Solid Collision as an Atypical Source》的研究论文。该研究发现,水体与固体表面碰撞时,即使在黑暗条件下也能自发生成超氧自由基(O2•−),揭示了环境中一种新的活性氧生成途径,为理解自然界的氧化还原过程提供了新视角。

活性氧(ROS)是一类在地球环境和生命体系中普遍存在的重要活性物种,参与了金属元素的地球化学循环、污染物的降解和转化,以及生态系统中的氧化还原平衡。其中,超氧自由基因其独特的氧化还原特性,被认为是驱动诸多环境反应的关键中间体。目前学界普遍认为O2•−主要来源于光化学过程或微生物作用,本研究发现即使在黑暗条件下水-固界面碰撞可自发诱导O2•−的产生,且产生O2•−浓度可达纳摩尔水平,与经典光化学途径相当,具有不可忽视的环境意义。

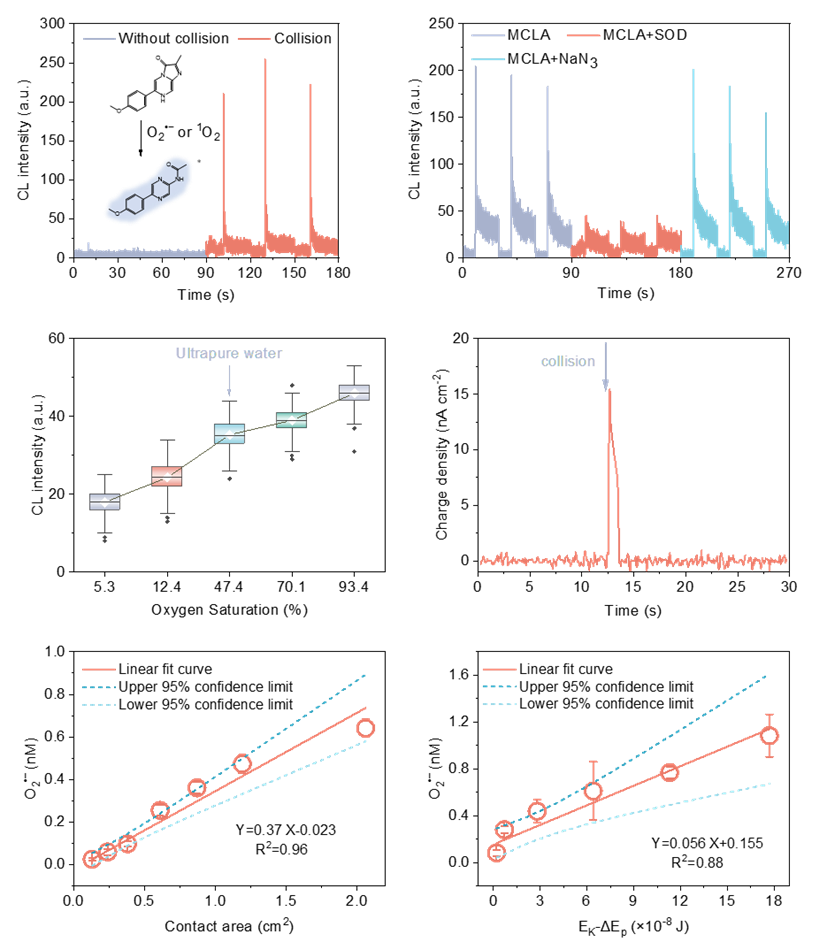

图1 水–固碰撞界面自发生成超氧自由基的实验证据

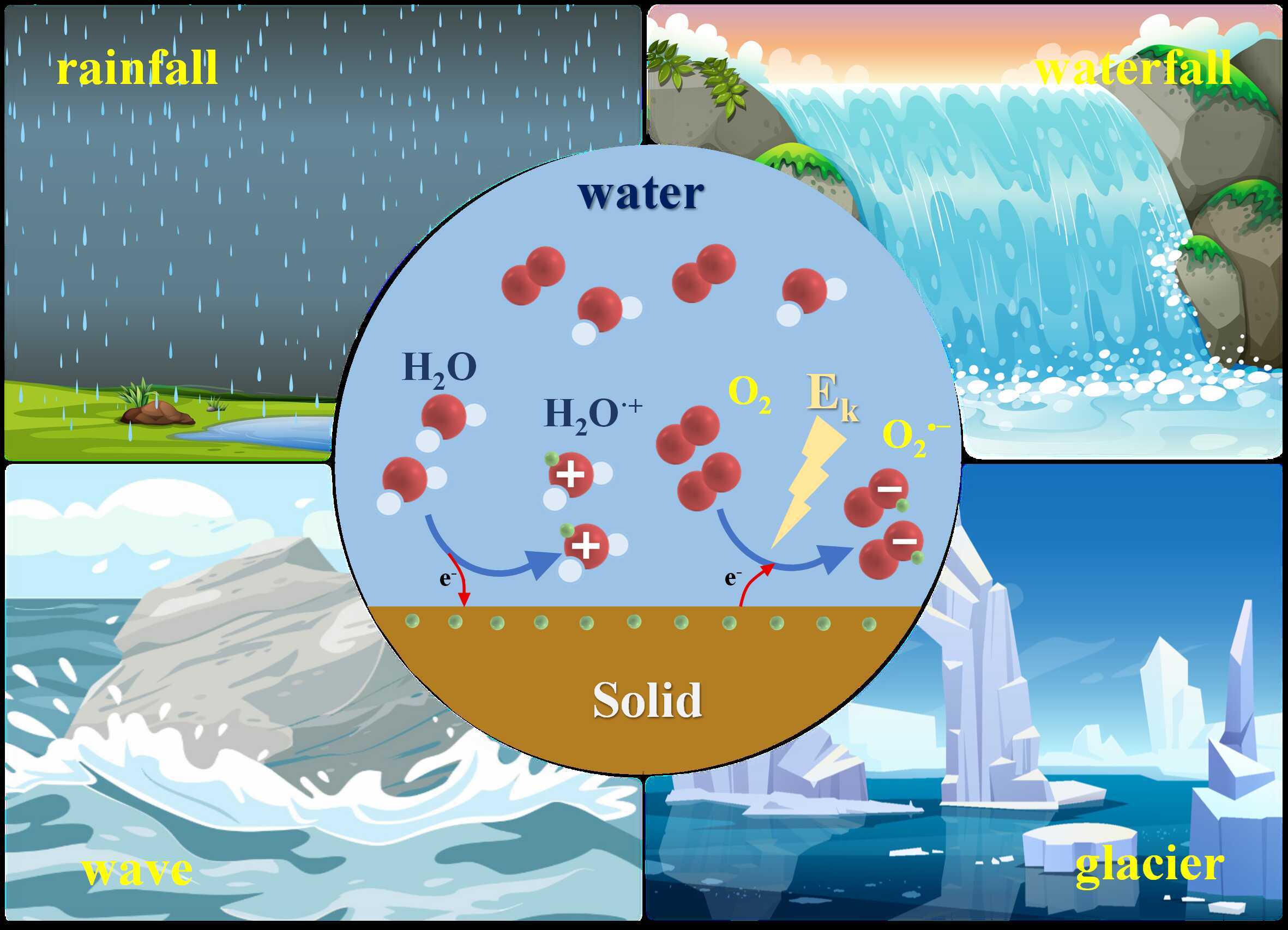

进一步研究团队通过化学发光检测、同位素标记、电子顺磁共振,KPFM等多种手段系统探讨其生成机理,揭示了水滴与固体界面碰撞时能够发生电子转移,从而将水中溶解氧还原为O2•−。这一过程完全不依赖外界光照,而是由水固界面电子转移和水滴自身的动能驱动。为了模拟真实自然情境,选择雨滴与不同矿物表面碰撞作为研究对象,发现蒙脱石、伊利石和高岭石等常见矿物表面均能在雨滴冲击下产生O2•−。不同矿物由于表面官能团差异,O2•−的生成量也有所不同,其中蒙脱石表现最为显著。通过对O2•−衰减动力学和寿命进行研究,发现雨滴-矿物界面碰撞诱导产生的O2•−的寿命可达秒级,足以参与后续氧化还原反应。这意味着在自然界的雨水、瀑布、海浪等场景中,O2•−可能普遍存在并持续影响环境过程。

这一发现突破了“光照或微生物作用”主导的框架,扩展了人们对自然界活性氧来源的传统认知,为理解地球系统中的氧化还原化学注入了新的思路。

图2 水–固界面碰撞诱导超氧自由基生成途径示意图

论文第一作者为直博生许金,赵利霞研究员和王亚韡研究员为共同通讯作者。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金及新疆自治区重点研发项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202511594