刘睿研究组Chem:Pd位点识别与定量 “全景图谱”技术

中国科学院生态环境研究中心环境化学与环境毒理全国重点实验室刘睿研究组在多相催化研究方法学取得重要进展,相关研究以Quantifying Reactive Sites of Au@Pd Catalysts to Decipher Structure-Activity Relationship in Nitroaromatic Hydrogenation为题,发表于《Chem》期刊。

多相催化在清洁能源转化、高端化学品制造及污染治理中具有核心作用。设计高性能催化剂的关键在于理解催化剂结构-性能关系,但传统方法受限于宏观尺度表征(如形貌、尺寸),难以从活性位点层面精准解析催化机制。

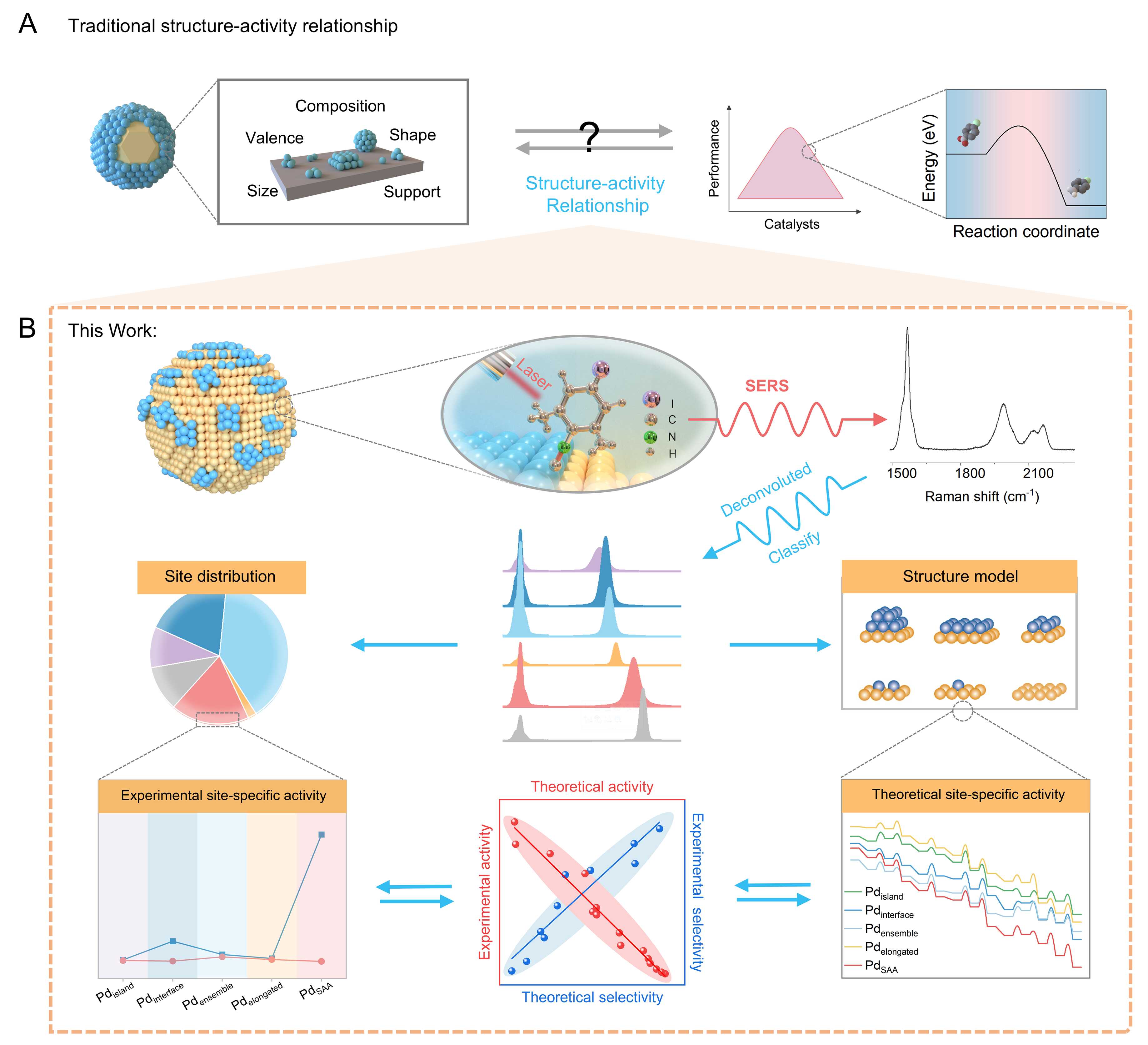

图1. 传统(定性)多相催化研究与本工作提出的定量催化过程研究

刘睿团队发展了一种基于表面增强拉曼光谱(SERS)的活性位点定量分析新方法。该方法通过设计4-碘-2,6-二甲基苯异氰化学探针,利用其在1950-2180 cm⁻¹区间的六组特征拉曼峰(对应金表面多层钯/Pdisland、钯单层边缘/Pdinterface等六类位点),结合二氧化硅隔离纳米颗粒(抑制物理增强干扰)、苯环振动峰内标(校正化学增强效应)及迭代模型(校准吸附概率差异),建立了"拉曼信号-探针分子数-位点丰度"定量转换体系,实现钯催化剂表面原子尺度位点精准定量。

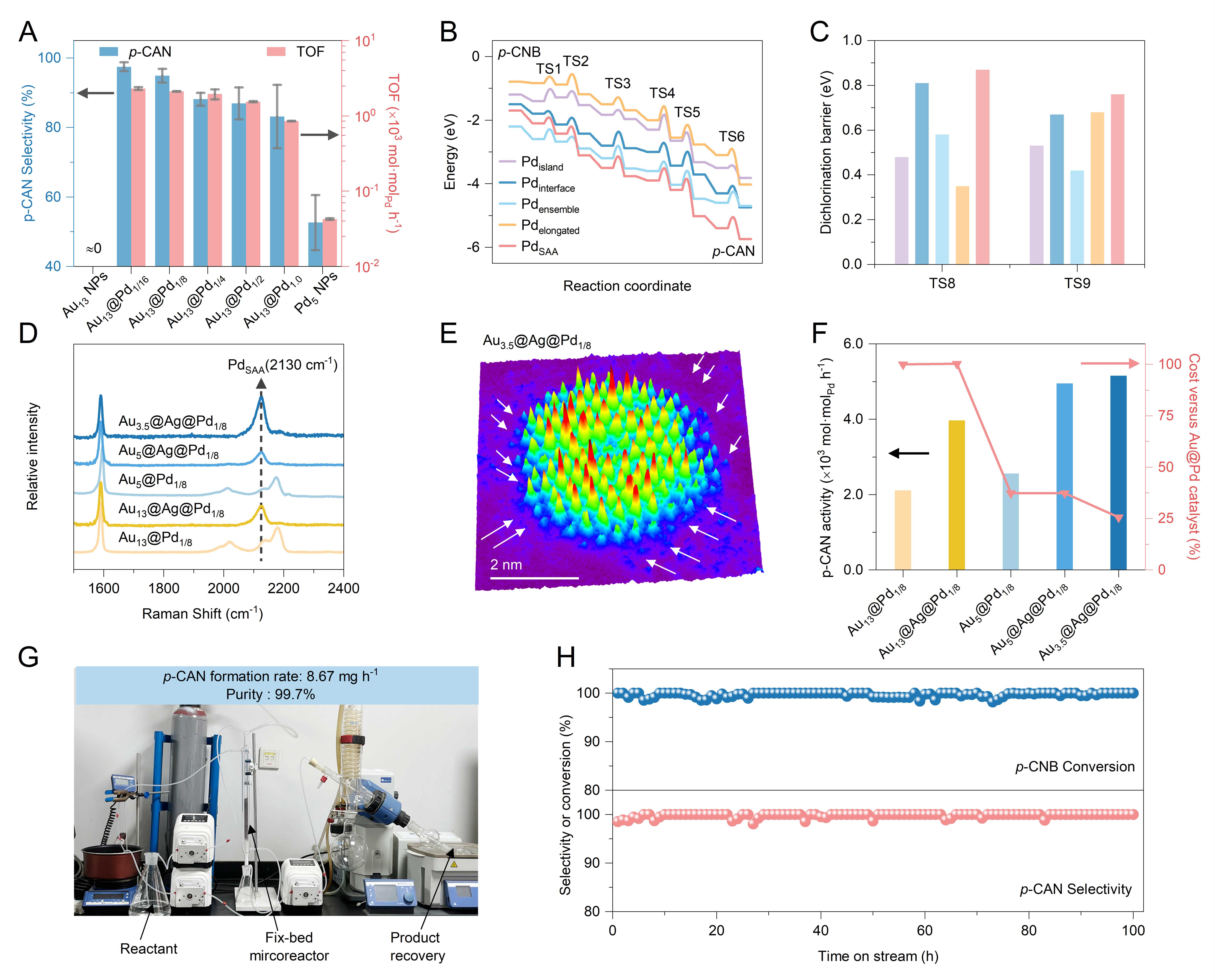

基于该方法,团队在金纳米立方体(NCs)、纳米球(NSs)及纳米颗粒(NPs)表面构建钯位点梯度分布模型。通过4-硝基苯酚还原(一级动力学)研究表明:界面钯位点(Pdinterface)与单原子钯位点(PdSAA)是加氢反应主要活性中心。理论模拟与实验数据误差<5%,验证了方法可靠性,并成功预测不同形貌Au@Pd催化剂的性能。在选择性调控方面,该方法指导制备了富含PdSAA位点的Au₃.₅@Ag@Pd₁/₈催化剂。在对氯硝基苯选择性加氢反应中,结合固定床微反应器实现连续100小时>99%转化率与>99%选择性。

图2.不同Pd位点在对氯硝基苯选择性加氢反应中的催化行为

本研究发展的SERS活性位点定量技术,通过与结构识别探针及核壳增强策略结合,为多相催化剂活性位点表征提供了新工具,有望指导高效催化剂的理性设计与优化。

2025级毕业生张小玲博士为论文第一作者,刘睿研究员为通讯作者。本研究得到了中国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金以及中国科学院青促会优秀会员的支持。

论文链接:Opening the structure-activity relationship black box in Pd-catalyzed nitroaromatic hydrogenation by quantifying reactive sites of Au@Pd catalysts - ScienceDirect