王亚韡课题组揭示微液滴气-液界面单线态氧的生成机制

中国科学院生态环境研究中心环境化学与环境毒理全国重点实验室王亚韡课题组在微液滴化学领域取得新进展,首次发现微液滴气-液界面在黑暗条件下可自发产生单线态氧(1O2)并揭示了其微界面分子机制。相关研究成果近日以“Unexpected Generation of Singlet Oxygen at the Air–Water Interface of Aqueous Microdroplets”为题,发表于Journal of the American Chemical Society(DOI: 10.1021/jacs.5c02431)。

1O2是一种重要的非自由基活性氧物种,在自然界广泛存在,并被广泛用于环境催化、化工、医疗等领域。1O2可通过多种途径生成,主要包括光敏化、光催化、电催化、酶催化、过氧化物分解以及γ射线辐射等,这些途径均需要能量的直接输入。自然环境中,水体中可溶性有机质可作为天然光敏剂在自然光照射下生成1O2。

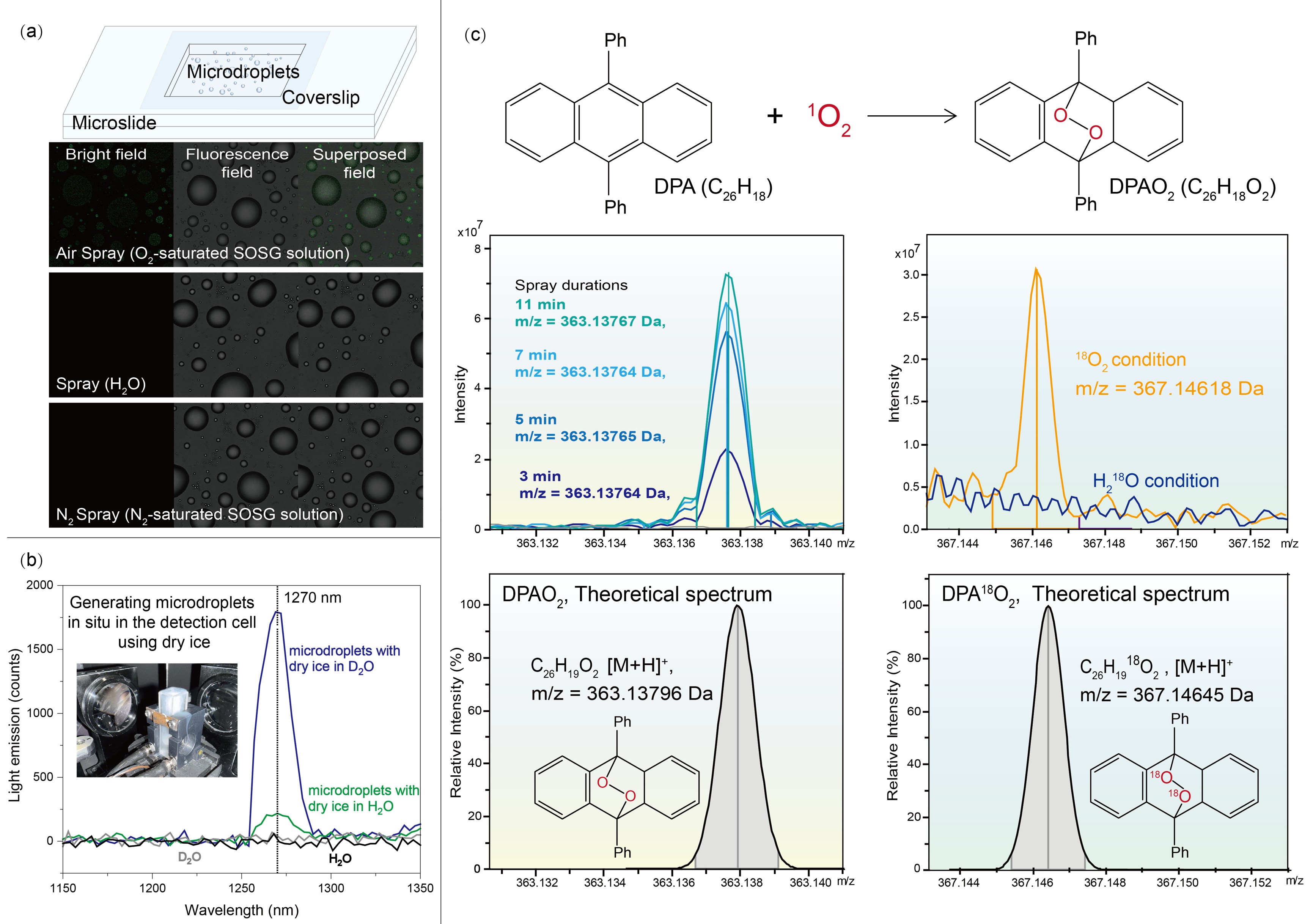

图1 多重实验证据表明微液滴气-液界面可生产单线态氧

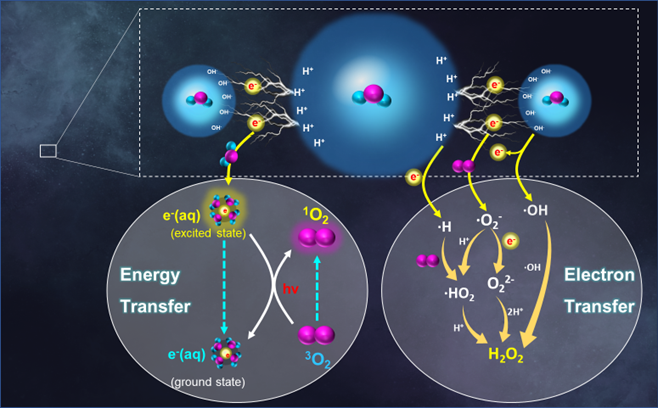

近年来,大量研究表明微液滴气-液界面存在超高电场,可电离水分子等产生超氧、双氧水、羟基自由基等活性物种,进而促进多种氧化还原反应的发生。团队对微液滴界面化学进行深入分析后认为,微液滴界面的超高电场可能能够激发氧气(基态氧3O2)产生1O2。为验证这一假设,团队利用多重方法对气动喷雾和干冰造雾微液滴进行了分析。首先,通过1O2特异性荧光探针结合共聚焦激光扫描显微镜,直接观察到微液滴中荧光液滴的生成,且微液滴的粒径越小其单位面积的荧光信号越强;其次,通过电子自旋共振检测到了微液滴中1O2的信号,该信号在单线氧猝灭剂或氮气条件下均受到抑制。特别地,团队利用稳态/瞬态荧光光谱仪直接对在检测池中原位生成的微液滴进行了近红外光谱检测,直接观察到1270 nm处1O2的特征荧光信号,为微液滴中1O2的产生提供了最直接的证据。18O 标记实验证明1O2仅来源于氧气,而•OH仅来源于H2O,H2O2则有H2O和O2两种来源。理论计算表明,微液滴表面超高电场作用下产生的激发态水合电子(e−(aq))可通过能量转移将氧气从基态激发至单线态,实验结果也表明添加水合电子保护剂可显著促进微液滴中单线态氧的生成。

综上,本研究首次发现微液滴气-液界面可在黑暗下产生单线态氧并揭示了其生成机制。该发现填补了微液滴化学的重要空白,也为单线态氧的自然来源提供了新见解,结果为理解大气气溶胶化学和环境微界面污染物转化等均具有重要启示。

图2 微液滴气-液界面多种活性氧的生成途径示意图

论文第一作者为李菲菲博士,吕继涛副研究员和王亚韡研究员为共同通讯作者。研究工作得到了国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项和国家自然科学基金创新研究群体等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1021/jacs.5c02431