陆达伟等开发基于区块链的环境数据分析管理新方法

环境化学与环境毒理全国重点实验室陆达伟等在环境数据完整性与可追溯管理方面取得进展。相关研究成果以“Enhancing Data Integrity in Data-Driven Environmental Science Research through Blockchain Technology”为题,近日在线发表于Environmental Science & Technology(链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.5c03461)。

在数据驱动的环境科学研究时代,数据的真实性与完整性是确保科研结论科学性与公信力的核心。然而,环境研究通常涉及野外调查、现场采样、化学分析、毒理评估、模拟预测乃至社会调查等复杂环节,所采集数据类型多样,规模庞大,且采集周期长,极易受到恶意或非恶意篡改的风险,给数据的全流程质量追溯带来巨大挑战。

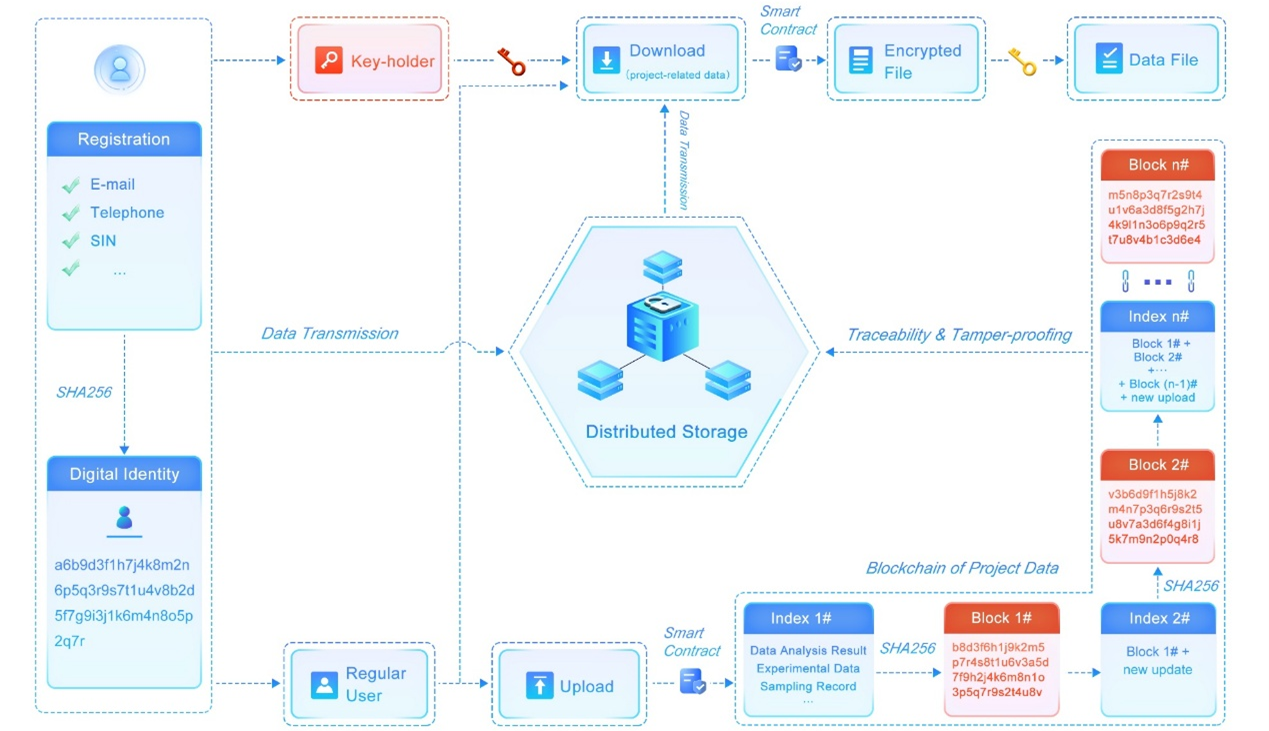

为解决上述问题,研究团队开发了首个基于区块链技术的全流程环境数据分析管理系统——BSDMS(Blockchain-based Scientific Data Management System,网址:http://www.bsdms.org)。该系统集成了密码学算法、分布式存储及角色化权限管理,实现了环境分析数据从生成到存储的全流程防篡改、可追溯与安全保护,目前已通过开放平台向全球科研人员提供服务。功能上,其构建了适配环境科研需求的 “定制化区块链解决方案”。通过采用加密算法实现将多模态环境分析数据(文本、图像、视频等)转化为唯一的 64 位数字指纹,从技术源头防止环境分析数据被篡改。同时,每一步操作都自动记录时间戳与操作者的数字身份,形成链式结构,实现数据在采集、处理、传输与存储全过程中的精准追溯与责任的快速定位。多轮功能测试与性能测试结果表明,系统可稳定实现对数据文件最小至单字符修改的篡改行为的有效识别,也可以通过全链条追溯实现观测数据与AI生成数据的有效区分。

图1. BSDMS的基本原理和工作流程示意图

针对科研过程中“发表前需保密、协作中需共享”的数据管理矛盾,BSDMS 创新性地引入了“项目特异性有限分布式存储”模式。系统仅在项目成员节点间进行数据分布式存储,避免跨项目数据泄露;通过密钥授权机制,外部合作者或评审专家可受权访问数据,既保障学术交流,又有效保护未发表成果的知识产权与隐私。此外,系统采用实用拜占庭容错算法(PBFT),在保障数据一致性的同时大幅降低资源消耗;结合多角色权限控制机制,有效提升了复杂协作环境下的管理效率与灵活性。

BSDMS 构建了一种融合区块链底层逻辑的现代环境数据分析管理模式,兼顾数据的真实性、私密性与共享性,为日益增长的数据驱动型环境研究提供了可靠的技术支撑,具有较为广泛的推广与应用前景。

该研究由陆达伟研究员担任通讯作者,直博生李翔宇为第一作者。研究获得国家自然科学基金、国家重点研发计划及中国科学院相关项目的支持。