重点实验室理论环境化学课题组提出筛查环境中新污染物风险的新范式

环境化学与环境毒理全国重点实验室张爱茜课题组傅建捷研究员、薛峤副研究员在环境科学顶级期刊Environmental Science & Technology上发表题为 “Nontarget Screening Analysis Combined with Computational Toxicology: A Promising Solution for Identification and Risk Assessment of Environmental Pollutants in the Big Data Era”的Perspective,提出了大数据时代下通过高分辨质谱非靶标分析与计算毒理学结合研究筛查新污染物风险的新范式。

现代社会中人群无时无刻不暴露于人工合成化学品的海洋,这些化学物质中有不少对人体健康和生态安全构成了潜在威胁。对环境中的化学物质开展效应评估是促进化学品政府监管、支撑新污染物治理和推动美丽中国建设的重要举措。然而面对环境样品中筛查出来的海量新污染物,如何高通量精准识别其毒性终点及风险成为当前环境科学研究中的瓶颈问题之一。

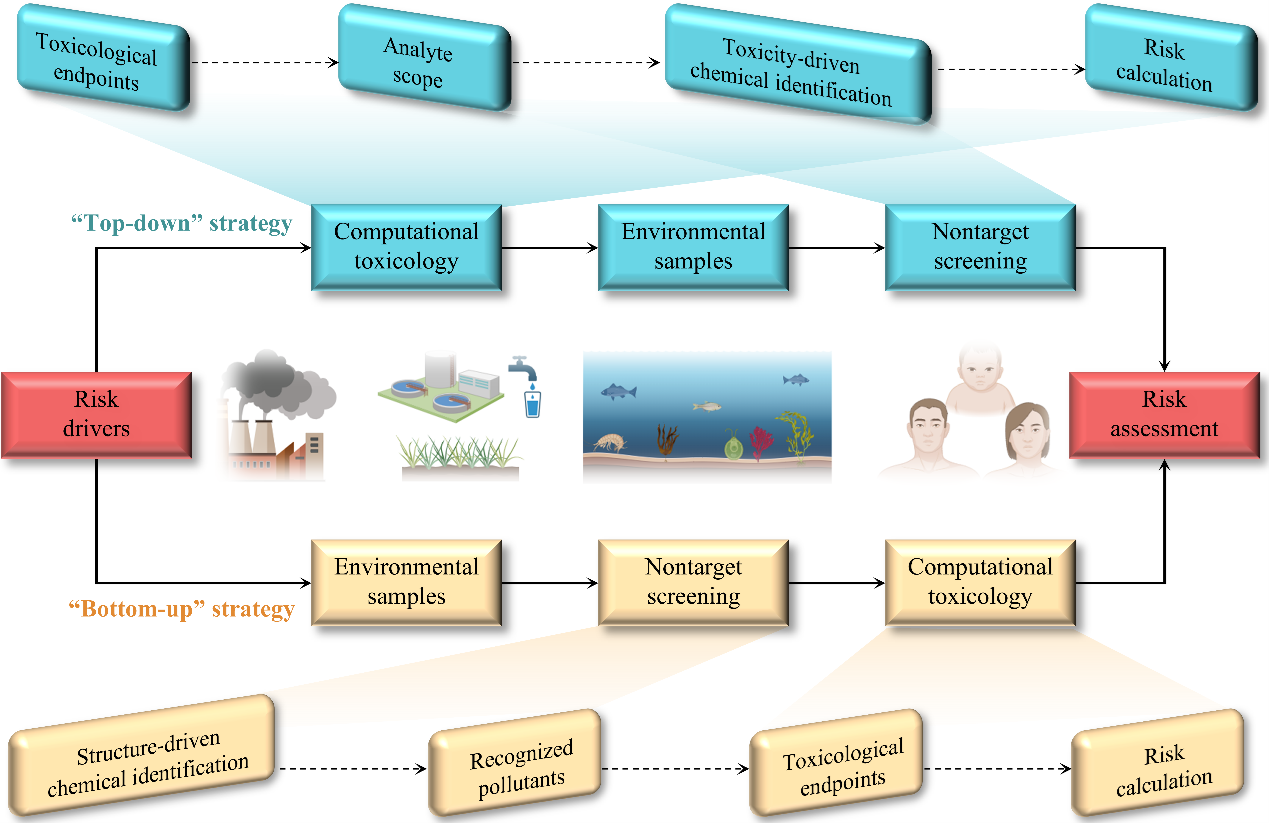

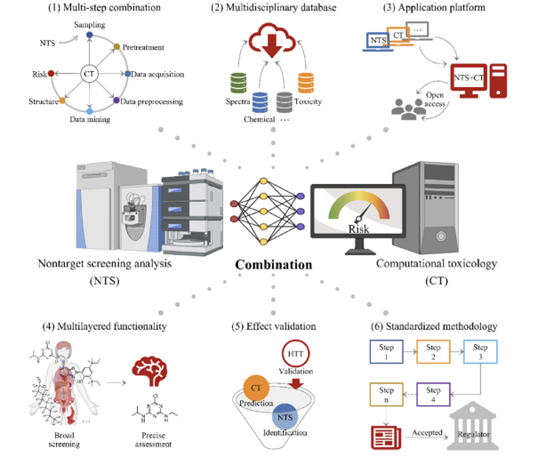

针对高分辨质谱非靶标分析可以筛查出环境样品中大量已知和未知化学结构的污染物和计算毒理学可基于化学结构高通量预测其毒性效应的特点,本工作前瞻性地提出融合非靶标分析与计算毒理学的科学新范式以解决上述难题。首先,系统梳理了非靶标分析和计算毒理学的理论基础和应用现状。随后,基于两种技术方法的特点,绘制了结构-毒性(效应)-风险和毒性(效应)-结构-风险的两种融合技术路线,并结合实例详细阐述了两种路线的操作过程。此外,特意强调了两种技术方法自身固有的不确定性,呼吁在融合路线中引入不确定性分析以提升风险评估结果的准确度和接受度。在严格规避方法自身不确定性的条件下,具体融合路线的选择取决于研究目的,理论上两种路线均可以高效、快速、特异地实现风险评估和优选高风险污染物,为监管决策提供可靠依据。进一步地,指出了所提科学范式的未来主要发展方向:(1)多节点交叉融合、(2)多元数据库建设、(3)应用平台开发、(4)广谱与单一评估功能整合、(5)高通量效应验证及(6)融合方法标准化。

非靶标分析与计算毒理学的融合路线

非靶标分析与计算毒理学融合的未来发展方向

论文的第一作者为国科大杭州高等研究院环境学院李鹏扬助理研究员,通讯作者为傅建捷研究员和薛峤副研究员。该工作得到了浙江省领雁项目、国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项、中国科学院青年创新促进会及国科大杭州高等研究院自主部署等项目支持。

论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.4c13225