李英明等在北极生态系统中有机磷酸酯的生物积累行为研究方面取得新进展

2025年4月,重点实验室张庆华研究组李英明等人在北极陆地与海洋生态系统中有机磷酸酯(OPEs)的生物富集与营养级传递研究方面取得新进展,相关研究成果以“Bioaccumulation and Trophic Transfer of Organophosphate Esters (OPEs) in Arctic Terrestrial and Benthic Marine Ecosystems”为题发表于Environmental Science & Technology (DOI: 10.1021/acs.est.4c13957)。

OPEs作为传统卤代阻燃剂的重要替代品,近年来在全球范围内的生产和使用量呈现快速增长趋势。OPEs极易通过挥发、浸出等途径释放到环境中,并可能通过生物富集和放大效应对生态系统和人类健康构成潜在威胁。现有研究表明,OPEs具有长距离迁移特性,能够通过大气环流和海洋洋流等途径迁移至偏远地区。北极地区的人类活动和污染物的工业排放极少,为研究全球性污染物的环境迁移转化行为提供了理想场所。然而,目前关于OPEs在北极生态系统中的环境赋存特征与生物积累规律的认识仍存在显著不足,对其在极地环境中的迁移转化行为缺乏系统性评估。

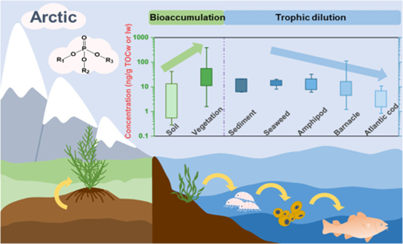

本研究对北极斯瓦尔巴地区土壤、植物、海洋沉积物与生物中的10种OPEs进行了检测分析。北极环境中OPEs的含量与其他地区相比仍处于较低水平,其中单体TEP、TCIPP、TCEP和TBOEP在多个介质中普遍占据优势。陆地环境中,OPEs的生物富集因子(BCF)计算结果远大于1,表明存在明显的生物富集行为。底栖海洋食物网中,∑10OPEs的营养级放大因子(TMF)为0.5,且大多数单体的TMF值均小于1,呈现显著的营养级稀释趋势。对数辛醇-水分配系数(log KOW)与log BCF、log TMF之间的相关性分析结果表明,中等亲脂性的OPEs单体具有较高的生物积累潜力。

本研究首次对北极偏远地区生态系统中OPEs的生物富集规律和营养级传递行为进行了全面解析,为深入理解新污染物在全球尺度下的环境归趋和生态风险提供了重要的科学依据。

论文第一作者为博士生董程,通讯作者为李英明研究员。研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金和中国科学院先导专项B等项目的支持。