重点实验室仪器平台参与完成的研究发表在Nature期刊

植物吸收是很多污染物进入食物链的重要途径。虽然有研究表明植物可通过根系吸收土壤中的微塑料,其向上运输效率不高,对地上可食用部分的影响有限。大气中的微纳塑料污染广泛存在,但是植物叶片对微纳塑料的直接吸收仍缺乏明确的证据。针对这一问题,南开大学环境科学与工程学院汪磊教授课题组、孙红文教授课题组与美国麻省大学阿默斯特分校邢宝山教授课题组以及中国科学院生态环境研究中心、东北大学和北京市农林科学院展开联合研究。利用质谱、高光谱、原子力显微镜—红外光谱联用等检测技术,突破了环境样品中微塑料的粒径尺寸限制及生物富集水平难以定量表征的研究瓶颈,实现了真实环境中植物叶内被吸收微塑料颗粒的成功观测,揭示了叶内富集微塑料与大气微塑料的关联,并在模拟暴露实验中阐明了微塑料可由叶片气孔吸收、通过质外体途径进入维管束,且会在毛状体中积累的吸收和富集机制(原文:Nature+1!事关微塑料,南开团队首次证实)。

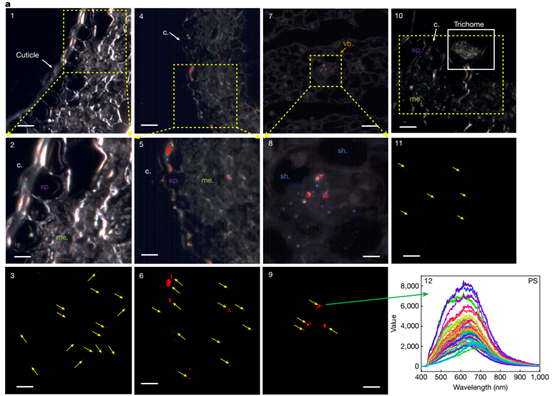

图. 玉米叶片中的PS纳米塑料高光谱显微成像图(1/2/4/5/7/8/10)、PS参考光谱库(12)及光谱匹配结果图(3/6/9/11)

传统分析方法如热裂解-气相色谱-质谱联用技术,虽然可以实现植物样品中的微纳塑料定量检测,但是并不能直接提供其在植物组织内部的空间分布信息。在过去的工作中,重点实验室仪器平台曾利用高光谱显微成像技术,支持过多项关于动植物对污染物的吸收与转化方面的研究,且成果发表于顶级期刊上(J. Zhao, et al., Nature Nanotechnology 2024, 19, 406; R. Li, et al., Environ Sci Technol 2024, 58, 16994; R. Xue, et al., ACS Nano 2023, 17, 13488; W. Zou, et al., Environ Sci Technol 2022, 56, 9556; X. Wang, et al., Adv Funct Mater 2023, 33, 2302366等等)。因此,为了阐明大气中微纳塑料进入叶片的途径和富集机制,南开大学汪磊教授课题组与重点实验室仪器平台饶子渔高级工程师利用高光谱显微成像技术展开联合研究。对标准物及现场采集的微塑料粉尘(PS, PET)暴露的玉米等植物叶片切片应用高光谱显微镜进行观察,通过对微纳塑料参考光谱库的提取与优化,利用光谱角度匹配方法实现了叶片组织内微纳塑料非标记特异性识别定位成像。结合激光共聚焦显微镜及激光剥蚀电感耦合等离子体质谱结果,研究团队揭示了微塑料被玉米叶片的气孔吸收,通过质外体途径转运至维管组织,以及在叶片毛状体中积累的行为规律。利用高光谱显微成像技术非标记颗粒物特异性识别的优势,还发现涤纶厂内构树叶片中叶肉细胞间和毛状体均出现PET塑料。该研究首次明确证实叶片吸收大气微塑料是微塑料进入食物链和人体的重要途径,可为污染物的管理政策制定提供科学依据。

该研究以“Leaf absorption contributes to accumulation of microplastics in plants”为题于2025年4月9日在线发表于Nature期刊,南开大学汪磊教授、孙红文教授、美国麻省大学阿默斯特分校邢宝山教授为该论文通讯作者。中国科学院生态环境研究中心为本论文的合作单位,饶子渔高级工程师完成了高光谱显微成像实验及其结果分析。

论文链接:Leaf absorption contributes to accumulation of microplastics in plants | Nature