刘睿课题组在Pd表面活性H行为研究取得重要进展

中国科学院生态环境研究中心刘睿课题组在活性H的生成和表面迁移行为原位追踪方面取得重要研究进展,该研究成果以“Reactive Hydrogen Species Behaviors on Pd/TiN: In situ SERS Guided Regulation for Chemoselective Hydrogenation”为题,在线发表于Angew Chem Int Edit期刊上,并被选为热点文章(Hot paper)。

作为催化加氢还原反应的关键步骤,活性H生成与迁移过程不仅直接影响贵金属催化剂的利用效率,更是调控产物选择性的基础。H₂的解离和表面迁移过程非常复杂,不仅存在均列和异裂两个不同的解离方式, 生成的H物种还可以跨界面传输,迁移到载体表面,即所谓H-溢流过程。作为最小的, 且高度活泼的分析物,活性H物种分析和追踪颇具挑战性。为解决这一难题,刘睿课题组提出一种基于化学键示踪的策略,用于追踪活性氢的动态行为:H₂在Pd表面解离后形成Pd-H键,当活性H迁移至载体表面时则会形成对应的化学键(如在氮化物表面形成具有特征振动光谱的N-H键)。通过监测νPd-H振动峰可追踪H₂的解离过程,而νN-H振动峰则能指示活性H向TiN载体的迁移路径,从而实现通过N-H键对活性氢的示踪。结合原位光谱实验和理论计算,研究发现Pdₙ团簇位点在H₂/D₂解离、H/D向TiN转移以及H/D*在TiN表面迁移这三个关键过程中均展现出最低的能垒,可能是较为理想的催化加氢位点。

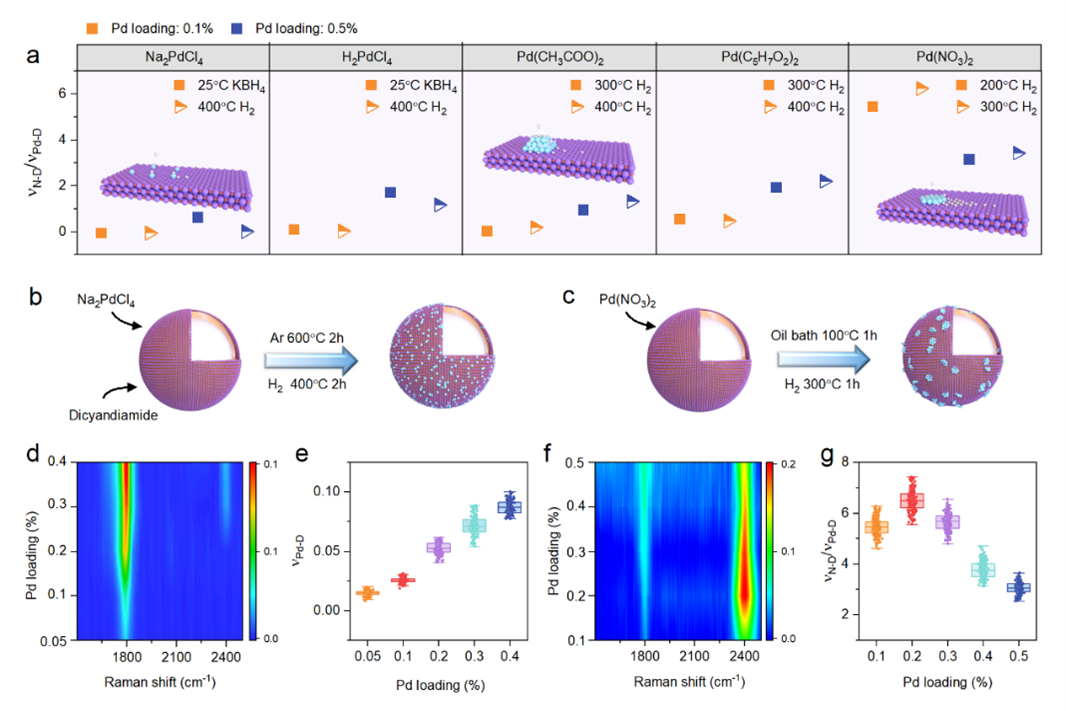

图. 利用νN-D/νPd-D比值定量Pd1与Pdₙ位点相对丰度。

基于上述结果,研究发展了以D₂分子为探针,利用νN-D/νPd-D比值作为结构判据的原位SERS解析Pd位点结构新方法。通过该方法系统分析了不同合成方法制备的Pd/TiN催化剂,筛选了合成富集单原子(Pd1)和团簇(Pdₙ)的催化剂的方法。催化研究表明,Pd1/TiN催化剂通过异裂解离H₂和选择性还原硝基,在卤代硝基苯加氢反应中展现出卓越性能,可实现99.5%的卤代苯胺选择性。而Pdₙ/TiN催化剂在苯酚加氢反应中表现出独特的双功能特性:Pd团簇高效解离H₂产生活性氢物种(H-溢流效应),TiN作为反应中心催化苯酚加氢,二者协同作用实现了室温常压下的超高效率(>99.9%环己酮选择性,TOF >30min-1)。

这一研究不仅揭示了Pd位点结构对活性H行为影响的机制,建立了Pd活性位点的光谱表征新方法,更为深入研究催化过程中的“合成—结构—活性”关系提供了参考。

中国科学院生态环境研究中心博士研究生张小玲为论文第一作者,刘睿研究员为通讯作者。该研究工作得到了国家自然科学基金以及中科院青促会优秀会员的支持。